訪問看護立ち上げ完全ガイド|税理士が解説する成功のための資金・手続き・経営戦略

高齢化社会の中で、病院のベッド数の不足などが原因で訪問看護ステーションの需要は年々増加しています。「地域医療に貢献したい!」と新たに訪問看護ステーションを立ち上げようと考えている方も少なくないはずです。

訪問看護の立ち上げは、その「想い」だけでは進みません。

必要なのは、確実に開業できる資金計画・手続き・経営戦略です。

この記事では、税理士目線で訪問看護ステーション立ち上げの手順や失敗例、資金計画を詳しく解説します。

この記事を読んだ上で、「自分の場合はどうなんだろう?」「具体的な数字が知りたい!」など少しでもお困りのことがあれば、お気軽にLINEからご相談ください。

▼今すぐ相談してみたい方はこちらから▼

税理士からみた訪問看護立ち上げに必要な資金

結論からいうと、訪問看護立ち上げには1,000~1,500万円ほどあると安心です。

初期費用

設備(パソコン、ソファ、テーブル、車両など)→ 2~300万円

毎月の支出

| 人件費 | 35万円×2.5人=87.5万円 +社会保険料 13万円 ⇒約100万円 |

|---|---|

| 家賃 | 15~20万円 |

| 水道光熱費 | 2万円 |

| 通信費 | 3万円 |

| コピー代 | 1.5万円 |

| ガソリン代/駐車場代 などなど | 3万円 |

| 合計 | 約150万円 |

初期費用2~300万 + 毎月の支出150万×12ヶ月 = 約2,000万円

自己資金で1,000~1,500万円を用意するのは難しいと思うので、積極的に融資などを利用していきましょう。ただし、借りるタイミングには注意が必要です。

訪問看護事業の売上は順調にいけば、月に10~20万ほど上がっていきますが、初年度はどうしても赤字になりやすいです。赤字になると融資がおりづらくなってしまいますので、開業時に借りるべきです。

資金調達の方法は、開設資金の項目で解説しています。

訪問看護の立ち上げ手順

①開設の目的や方針

②法人を設立

③市町村・都道府県への開設の事前協議を行う

④開設資金を確保する

⑤事業計画を立て、事務所設置、備品や物品の準備、職員を確保する

⑥書類を整備する

⑦賠償責任保険に加入する

⑧指定申請をする

⑨加算等の体制の届け出をする

⑩業務管理体制の届出をする

一般社団法人全国訪問看護事業協会の「訪問看護ステーションの開設の概要」(https://www.zenhokan.or.jp/nursing_3/)をもとに、詳しく説明します。

①開設の目的や方針

まず、開設する予定の地域の特性、訪問看護ステーションや医療機関の数などの調査が欠かせません。調査の方法の例をいくつか紹介します。

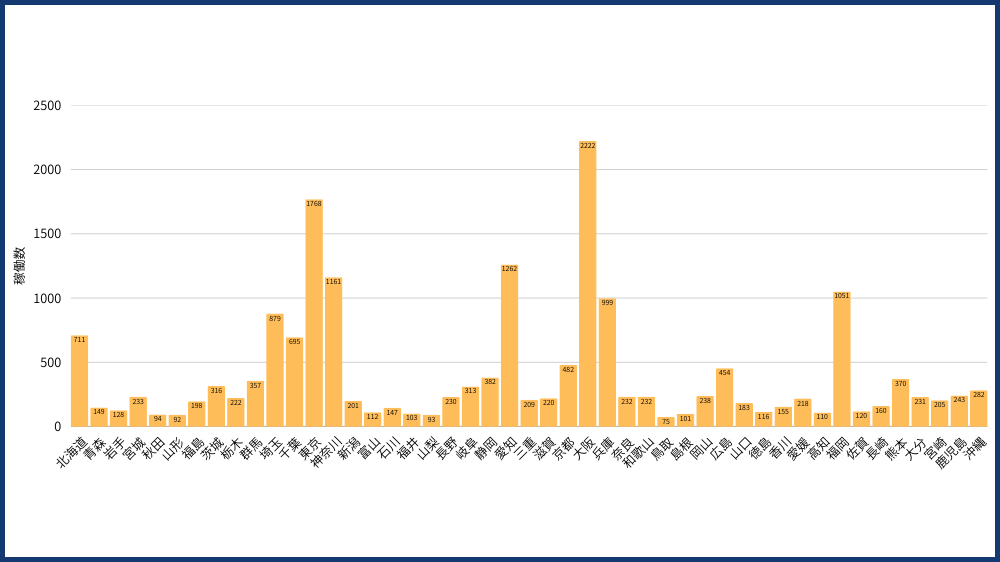

全国訪問看護事業協会の調査を確認

https://www.zenhokan.or.jp/new/topic/basic/

この調査では全国の訪問看護ステーション数が明らかになっています。

令和7年度訪問看護ステーション数は以下の通りです。

JMAPを確認

JMAPは日本医師会が提供する地域医療情報システムです。開設する予定の地域の医療や介護の提供体制について確認することができます。

市町村のホームページを確認

市町村のホームページに訪問看護や、医療体制などの情報が記載されていることもあります。

こういった情報から、訪問看護ステーションを開設する意義、理念、対象者像、提供する訪問看護サービスの内容を検討していきましょう。

②法人を設立

法人設立の手順については以下の記事で詳しく開設しています。

また、法人格は株式会社での会社設立がおすすめです。

主な法人格のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 株式会社 | 知名度が高い 資金調達しやすい 1名で設立可能 | 設立時の費用 |

| 合同会社 | 設立費用がやや安い 1名で設立可能 | 知名度が低い |

| NPO法人 | イメージが良い 信用が高い 法人税がかからない場合がある | 設立に10名必要 会計処理が特殊 設立まで半年ほどかかる 年1回、行政へ報告義務 |

| 医療法人 | イメージが良い 信用が高い 一人で設立可能 | 常に行政の監視下にある 業務範囲が制限される 経費にできるものが制限される 利益は個人が自由に使えない |

NPO法人や医療法人も、信用度が高くイメージも良いのが大きなメリットですが、その代わり事業をスタートする際のハードルが高く、制限や審査が厳しいです。

株式会社は1名だけで設立できるので最もハードルが低く、資金調達も十分可能です。

訪問看護事業で資金調達を重視すべき理由はこちらの通りです。

③市町村・都道府県への開設の事前協議を行う

市町村の担当者に面談し、指定申請などの情報も得ておきましょう。

また、指定申請は、政令指定都市や中核市は市に、それ以外は都道府県に申請を行うため、場合によっては都道府県の担当者にも面談しておきましょう。

④開設資金を確保する

訪問看護事業者が使える融資、助成金・補助金には以下のようなものがあります。

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

新規開業・スタートアップ支援資金は、創業間もない事業者やこれから開業する人が、無担保・無保証人で借りられる公的融資制度です。融資限度額は最大7,200万円(運転資金は4,800万円まで)です。

さらに、以下の条件に当てはまる場合は、優遇された融資制度を利用することができます。

- 女性、35歳未満、55歳以上の方で創業する方

- 廃業歴等があり創業に再チャレンジする方

- 中小会計を適用して創業する方

銀行や信用金庫からの融資

民間金融機関が提供する創業融資やビジネスローンを利用する方法です。日本政策金融公庫との協調融資を組み合わせれば、大きな資金を確保できます。公庫よりも融資スピードが早い場合があり、信用金庫は地域密着型で、医療・介護業界への融資に積極的な場合が多いです。

助成金・補助金

助成金や補助金は返済不要の資金であり、訪問看護立ち上げ時の資金負担を大きく軽減できます。

ただし、申請期限や条件が厳格で、採択されなければ受給できません。ここでは訪問看護で活用しやすい代表例をご紹介します。

IT導入補助金

https://it-shien.smrj.go.jp/about

両立支援等補助金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

キャリアアップ助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

⑤事業計画を立て、事務所設置、備品や物品の準備、職員を確保する

事業計画

事業として成り立つか客観的に見るためでなく、融資を受ける際や指定申請書の提出時に事業計画書を添付するので、事業計画書は必ず作成しておきましょう。

事業計画書は、特定の書式が定まっていないため、無料でダウンロードできるテンプレートなどを利用すると良いでしょう。

参考:日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html

また、以下の記載例を参考にしてみても良いでしょう。

| 大項目 | 小項目 |

|---|---|

| 創業の動機 | ・目的 ・動機 ・背景、想い |

| 経営者の経歴 | ・学歴、資格 ・事業やサービスに関係する経歴 |

| 事業・サービスの内容 | ・提供するサービス ・セールスポイント ・ターゲット |

| 取引先・取引関係者 | ・販売先 ・仕入先 ・外注先 |

| 従業員 | ・起業時の従業員数 ・従業員の職種、資格、人数 |

| これまでの借入の状況 | ・借入の目的 ・借入金の残額 ・年間返済予定表 |

| 必要資金 | ・設備や備品等の内訳と金額 ・運転資金の内訳と金額 |

| 資金調達方法 | ・自己資金の金額 ・借入金の金融機関と金額 |

| 事業の見通しと収支計画 | (創業年度と創業から1年後) ・売上 ・主な経費の内訳と金額 ・借入の返済額 ・利益 |

参考:https://iroiro-nurse.net/business-plan/

事務所

訪問看護ステーションの開設には設備基準があります。

- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室

- 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等

この基準に合った事務所を設置しましょう。

備品や物品

大きく分けて4種類の備品や物品を用意する必要があります。

1)設備備品や車両

パソコン、事務用机、コピー機、訪問車など

2)事務用品、消耗品

名刺、筆記用具など

3)訪問看護に必要な物品

エプロン、訪問かばん、各種器具など

4)衛生材料・薬品等

ガーゼ、生理食塩水、ビニール袋など

職員

職員に関しても、人員要件が設けられています。

| 看護師等 | ・保健師、看護師又は准看護師(看護職員) →常勤換算で2.5人以上となる員数のうち1名は常勤 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 →指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数 |

|---|---|

| 管理者 | 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために知識及び技能を有する者 |

このほかに保険請求を行う事務職員の雇用も必要です。

⑥書類を整備する

以下のような書類を整備する必要があります。

1)訪問看護サービス提供や事業運営に必要な書類

・管理記録

事業日誌、職員の勤務状況・給与・研修等に関する記録、月間・年間の事業計画表、事業実施状況表

・市町村等の連絡調整に関する記録

・利用者との契約に関する書類

契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書、利用料金表等

・指定訪問看護に関する記録

訪問看護記録書、訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、市町村に対する情報提供書(医療保険)等

・会計経理に関する記録

・設備・備品に関する記録

・運営規程

事業の目的・運営の方針、従業者の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、緊急時等のおける対応方法、その他訪問看護ステーションの運営に関する重要事項

・事務所のパンフレット

・訪問看護サービス提供のための各種マニュアル

2)事業運営に必要な規定等

・組織諸規程

個人情報保護規程、旅費規程、学会・研修会参加規程、慶弔見舞金規程、福利厚生に関する規程、車両管理規程、防災防火管理に関する規程

・人事諸規程

就業規則、育児休業規程、介護休業規程、再雇用規程、給与規程、退職金規程、人材評価規程

・業務諸規程

感染症に関するマニュアル、交通事故に関するマニュアル、クレーム対応マニュアル

⑦賠償責任保険に加入する

訪問看護事業者には損害賠償保険への加入が義務付けられており、以下のような賠償責任保険があります。

訪問看護事業共済会「訪問看護事業者総合補償制度」

https://www.hokan-kyosai.org/kango/index.html

日本訪問看護財団「あんしん総合保険制度」

https://www.jvnf.or.jp/anshintop.html

メディカル保険サービス「訪問看護事業者賠償責任保険」

https://www.kango-kaigo.com/

⑧指定申請をする

訪問看護事業者の指定は、介護保険法に基づく居宅介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者としての指定と、健康保険法に基づく訪問看護事業者としての指定があります。

介護保険法の指定申請は、政令指定都市や中核市は市に、それ以外は都道府県に申請を行います。健康保険法の指定は、介護保険法の指定を受けると、みなし規定で受けることができるため改めて申請する必要はありません。

また、開設後は、6年ごとに更新申請する必要があります。

⑨加算等の体制の届け出をする

介護報酬で定める届出事項(加算体制等)は都道府県等に、健康保険法における届出事項(加算体制等)は地方厚生(支)局に届出を行います。

⑩業務管理体制の届出をする

国・都道府県(指定都市)に届出し、変更があった場合は改めて届出が必要です。

事業所数に応じ以下の事項の届出が必要です。

| 対象の事業者 | 届出事項 |

|---|---|

| 全ての事業者 | 1.事業者の (1)名称又は氏名 (2)主たる事務所の所在地 (3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日 |

| 事業所数が20以上の事業者 | 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 |

| 事業所数が100以上の事業者 | 「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/annai.html

訪問看護の立ち上げの失敗例と対策

訪問看護の立ち上げは、資格や現場経験があっても必ずしも順調に進むとは限りません。ここでは実際によくある失敗パターンと、その対策を税理士目線でご紹介します。

資金繰りができず廃業

開業資金はなんとか準備したものの、運転資金の見積もりが甘く、資金ショートしてしまうケースがあります。原因としては、サービス提供から報酬が入金されるまでに2〜3か月のタイムラグがあるため、売上があっても現金不足に陥る危険があります。

- 開業前に損益分岐点と資金繰り表を作成し、最低3か月分の運転資金を確保する

- 介護・医療報酬の入金時期を踏まえた資金計画を立てる

- 補助金や創業融資を併用し、資金余力を持たせる

人手不足に陥る

採用計画が不十分で、看護師やリハビリスタッフが確保できず、利用者を受け入れられない状況に陥ることがあります。また、開業時に「知り合いの看護師に声をかければ何とかなるだろう」と安易に考えた結果、開業日までに必要人員が揃わず、予定していたサービス提供ができないケースもあります。

- 開業資金計画の中に人件費と採用コストを確保しておく

- 社会保険や給与体系を整備し、求人条件で魅力を出す

- 開業時期から逆算し、採用活動のスケジュールを事前に組む

利用者数が増加せず経営失敗する

「開業すれば自然に利用者が集まるだろう」と営業活動を軽視し、開業半年経っても利用者数が10名以下というケースがあります。訪問看護は地域包括支援センターや病院からの紹介が主な集客経路ですが、そのネットワーク構築に時間がかかることを見落としがちです。

- 開業前に目標利用者数と営業計画を設定する

- 売上目標から必要訪問件数を逆算し、営業活動の数値目標を立てる

- 広告費・営業活動費を事前に予算に組み込む

法律や規制を遵守できず、指定が取り消される

人員基準や設備基準を満たせなくなったり、記録・報告の不備、加算要件の誤請求などで行政監査に引っかかるケースがあります。特に報酬改定や法改正の際に最新情報をキャッチできず、知らぬ間に基準違反になっていることもあります。

- 法改正・報酬改定情報を定期的にチェックする

- 勤怠管理や訪問実績記録をシステム化し、証跡を残す

- 顧問契約を結び、経営+法令遵守チェック体制を構築する

まとめ

訪問看護の立ち上げには2つのポイントがあります。

①資金調達は立ち上げ時に行う

②経営失敗しないよう、綿密な事業計画を立てる

「自分にもできるのか…?」という不安を抱えたままでは、なかなか前に進めません。

私たちは、訪問看護事業者のサポート実績豊富な税理士事務所です。不安な点をすべて整理し、開業までのスケジュールと資金計画を作成いたします。安心して始められる第一歩を、今ここで踏み出しませんか?

▼今すぐ相談してみたい方はこちらから▼

コメント一覧 (1件)

ホームページを見てご連絡しました

訪問看護の為の会社設立を検討しています

今後は、訪問看護だけではなく、福祉サービスの事業展開も視野に入れています

事業の事は、初めてなのでわからない事わばかりです

よろしくお願いいたします